« London in Red » (Londres en rouge), Alexandre Mitchell, 2025 (59,4 x 84,1 cm, encre de Chine)

En 1959, au plus fort de la guerre froide, l’Union soviétique offrit aux Nations unies une sculpture en bronze de Yevgeny Vuchetich intitulée « Transformons nos épées en socs de charrue ». Inspirée de la prophétie de paix d’Isaïe (Isaïe 2:4), composée en Judée, vers 750-450 avant J.-C. La statue représentait un personnage musclé martelant de l’acier pour en faire une lame d’agriculteur. Pour les démocraties occidentales, imprégnées d’un passé judéo-chrétien, ce geste semblait noble. Pourtant, le choix du sculpteur était révélateur. Vuchetich, plus célèbre pour ses monuments à la gloire de la puissance militaire soviétique, comme l’emblématique « La Mère appelle ses fils », haute de 85 mètres, construite quelques années plus tard, n’était pas un héraut de la paix, mais un artiste de l’empire. Son œuvre, à l’instar de l’image biblique dont elle s’inspire, était un cadeau empreint d’ironie : un cheval de Troie idéologique en bronze. Car la stratégie soviétique ne reposait pas seulement sur les armées et les chars, mais aussi sur un lent travail de subversion visant à changer les perceptions, à semer le doute et à éroder la confiance dans la démocratie de l’intérieur.

Dans l’Énéide de Virgile (livre 2, v. 48-49), le prêtre Laocoon met en garde son peuple : « Ne faites pas confiance au cheval, Troyens. Quoi qu’il soit, je crains les Grecs, même lorsqu’ils apportent des cadeaux. » La statue de Vuchetich est également un cadeau empoisonné, un symbole de propagande déguisé en vertu, dont l’idéologie s’insinue silencieusement à New York comme des guerriers cachés dans le bois.

L’extrême gauche construit sa maison sur l’avant-gardisme, car elle croit que seuls quelques élus peuvent conduire les masses vers la liberté ; l’anti-impérialisme, qui présente l’Occident comme le grand usurier et tend la main à tous ceux qui s’opposent à lui ; et l’antifascisme, qui considère le fascisme moins comme un credo de haine que comme une barricade sur la route de la révolution. Leur rêve de soulèvement ne se réalisera peut-être jamais, mais ils travaillent dans l’ombre, imprimant des mots, tissant des syndicats et associant leur cause à des mouvements plus bruyants. Leur art est subtil : ils dispersent des tracts comme des graines de doctrine, se glissent discrètement dans les salles étudiantes et détournent le cours de grandes causes, telles que les marches contre la guerre ou les cris contre le fascisme. Bien qu’ils ne manient pas eux-mêmes les bombes, contrairement aux islamistes ou à l’extrême droite, leurs récits offrent un étrange refuge à ceux qui le font, transformant la terreur en écho des guerres étrangères. Comment oublier que l’hebdomadaire du Socialist Workers Party (no. 1960, 16/7/2005) a réagi aux attentats dans les transports londoniens du 7 juillet 2005 avec ce titre en première page : « C’est à propos de l’Irak, M. Blair ». Ainsi, même sans violence propre, leur vision, imprégnée de zèle ouvrier et de ferveur « anti-impérialiste », respire la sympathie pour l’extrémisme, dépeignant le Royaume-Uni, les États-Unis et Israël comme des nuages orageux assombrissant la paix mondiale. La révolution iranienne de 1979 a marqué une première convergence entre l’idéologie d’extrême gauche et la ferveur chiite et sunnite, leurs voix s’élevant d’un seul chœur contre l’Occident. Dans ce creuset, l’idéologie et la foi se sont fusionnées en une arme verbale, une bannière de défi contre l’injustice, l’oppression et le regard de l’empire. Les échos de cette union résonnent encore aujourd’hui, et le monde continue d’en payer le prix.

Aujourd’hui, cette convergence est presque trop banale pour être mentionnée. Cinquante ans plus tard, le même schéma perdure. Au lendemain du massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023, de vastes manifestations ont balayé Londres et au-delà, des rassemblements moins axés sur la Palestine que sur la haine d’un ennemi « sioniste » nébuleux. La plupart des manifestants n’avaient aucun intérêt personnel dans le conflit, seulement des images et des slogans façonnés par la propagande. Se croyant les vertueux défenseurs des opprimés, ils ont repris un scénario écrit il y a plusieurs décennies : la vision manichéenne de la gauche radicale opposant colonisateurs et opprimés, défendant les victimes innocentes de l’impérialisme, une vision du monde semée par la subversion soviétique et qui porte encore ses fruits.

Dans mon tableau, j’ai assombri le visage du personnage de Vuchetich et placé son marteau non pas sur un soc de charrue, mais sur une épée frappant le Parlement, le cœur même de la démocratie britannique. En contrebas, j’ai peint dans un style médiéval le roi Arthur retirant l’épée du rocher : un mythe, certes, mais un mythe d’unité, de justice et de renouveau national. Car Arthur, contrairement au colosse soviétique, n’incarne pas une idéologie, mais l’appartenance : la Grande-Bretagne imaginée dans la pierre, dans la bruyère, dans des histoires communes transmises à travers les siècles.

En 1233, Richard, comte de Cornouailles, échangea trois riches manoirs contre le promontoire balayé par les vents de Tintagel, attiré par la légende de la conception d’Arthur à cet endroit, selon Geoffrey de Monmouth dans son Histoire des rois de Bretagne (1136). C’était un marché irrationnel selon les normes mondaines, mais rationnel si l’on se souvient du pouvoir des histoires. Car Arthur n’était pas un instrument de la dialectique marxiste ; il était un symbole d’espoir, d’un peuple lié par la mémoire et le mythe.

Je pose donc la question : qu’est-ce que la britannicité aujourd’hui ? Ne sommes-nous pas les héritiers d’innombrables couches – de hameaux et de châteaux, de poèmes et de chroniques – tissées en une trame plus durable que n’importe quelle idéologie ?

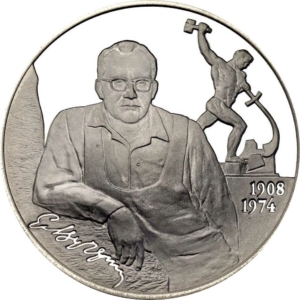

2 roubles (2008), 100e anniversaire du sculpteur E.V. Vuchetich (28.12.1908) | en savoir plus

Piédestal en bronze coulé et granit, intitulé « Transformons nos épées en socs de charrue », par Evgeniy Vuchetich, offert par l’URSS le 4 décembre 1959. Extérieur du siège des Nations Unies, New York. | en savoir plus